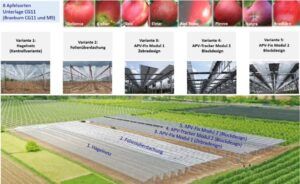

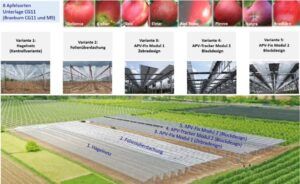

Das Agri-Photovoltaik-Obstbau-Projekt startete 2020 und wurde durch den Bau der Agri-PV-Anlage Ende April 2021 und der anschliessenden Pflanzung der acht Sorten auf einer Fläche des Bio-Obsthofs Nachtwey in der Grafschaft-Gelsdorf realisiert (Abb. 1).

Abb. 1: Versuchsdesign der Pilotanlage. (© J. Zimmer)

Überlegungen zu Agri-PV im Obstbau

Generell bietet eine Agri-PV-Anlage gegenüber einer Freiflächen-PV-Anlage Vorteile. Der grösste Vorteil ist, dass keine landwirtschaftliche Fläche verloren geht. Im Gegenteil ist die Obstproduktion prädestiniert, da die Unterkonstruktion als generell notwendiges Unterstützungsgerüst genutzt wird. Somit entsteht kein Flächenverlust, wie es bei vertikalen Aufständerungen auf landwirtschaftlichen Flächen oder im Gemüsebau der Fall ist. Auch wird gleichzeitig mit einigen Modifizierungen der Kulturschutz sichergestellt. Insbesondere bietet eine Agri-PV-Anlage je nach Konstruktion Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels, wie z. B. den im Sommer immer häufiger vorkommenden Heisswetterphasen mit starker Einstrahlung und hohen Temperaturen. Je nach Konstruktion und Ausrichtung der Anlage werden Sonnenbrandschäden zu 100 Prozent vermieden. Durch die Beschattung bleibt die Fruchttemperatur deutlich unter der eines Hagelnetzes und auch das Arbeiten ist in heissen Phasen deutlich angenehmer unter der Agri-PV-Anlage. Weiterhin wird die Verdunstung reduziert und weitergedacht könnten die Niederschläge gezielt abgeleitet und über eine Zwischenspeicherung in einem Beregnungsbecken bedarfsgerecht den Obstkulturen zurückgeführt werden. Bei den beispielhaft aufgeführten Vorteilen entsteht für die Produktion jedoch ein entscheidender Nachteil. Die durch die Solarmodule entstehende Lichtreduktion führt in unseren Breiten und somit unter unseren Klimabedingungen unweigerlich zu einer Ertragsreduktion. Neben weiteren Einflüssen auf die Schaderreger und Schädlings- oder Nützlingspopulationen muss ein System entwickelt werden, dass es ermöglicht, z. B. neben dem Kulturschutz einen Mehrgewinn zu erzielen.

Das bedeutet, dass Kultursysteme mit Sorten und Unterlagenkombinationen erarbeitet werden müssen, die mit den lichtreduzierenden Bedingungen einen qualitativ und quantitativ höchstmöglichen Ertrag erwirtschaften. Grundsätzlich kann bei einer Agri-PV-Anlage kein hunderprozentiger Ertrag bei der Obst- und Stromproduktion erwartet werden. Dies liegt bei der Stromproduktion bereits darin begründet, dass im Vergleich zu einer Freiflächen-PV-Anlage aufgrund der kulturbedingt einzuhaltenden Abstände nur eine reduzierte Modulbelegung möglich ist. Weiterhin werden, um eine Lichtdurchlässigkeit sicherzustellen, Glas-Glas-Module verwendet, die in der Regel eine Leistungsfähigkeit von ca. 60 % eines vollbelegten PV-Moduls erreichen. Trotzdem kann die Synergie von Obst- und Stromproduktion zur Resilienz im Obstbau beitragen. Durch die Stromproduktion kann ein jährlich kalkulierbarer Erlös erwirtschaftet werden, der durch die nicht kalkulierbaren jährlichen Erlöse der Obstproduktion komplementiert wird. Damit dieses System für die Produzierenden auch erfolgreich sein kann, muss sich die Wertschöpfungskette beim produzierenden Betrieb befinden oder die Pacht für Projektierer müsste dementsprechend hoch sein, dass die lichtbedingten Ertragseinbussen ausgeglichen werden. Die ersten Ergebnisse zur Produktion unter einer Agri-PV-Anlage im Vergleich zum Standard-Hagelnetz Crystal und einer schmalen Folienabdeckung werden nachfolgend vorgestellt.

Ergebnisse der agrarwissenschaftlichen Analyse

Neben den obstbaulichen Belangen ist die bauliche Konstruktion und deren Auswirkung auf die Produktion zu beachten. Auf die Notwendigkeit eines bodenschonenden Aufbaus muss geachtet werden. Hierfür müssen Massnahmen getroffen werden, die eine Schädigung der Bodenstruktur vermeiden. Trotz der trockenen Witterungsbedingungen während des Aufbaus unserer Versuchsanlage war der Boden anschliessend so stark verdichtet, dass eine neuerliche intensive Bodenlockerung erforderlich war (Abb. 2, 3 und 4).

Abb. 2: Aufbau der Agri-PV-Anlage mit schwerem Gerät. (© J. Zimmer)

Abb. 3: Sehr verdichteter Boden nach dem Aufbau. (© J. Zimmer)

Abb. 4: Zusätzliche intensive Bodenlockerung nach dem Aufbau der Agri-PV-Anlage mit Tiefenlockerer und

Abbruchlockerer MM50. (© J. Zimmer)

Eine weitere bauliche Gegebenheit stellt die Abtropfkante der Module dar. Aufgrund der baulichen Nähe zu einer Autobahn durfte das Dachsystem wegen möglicher Blendwirkung durch die Module für den vorbeifahrenden Strassenverkehr nicht als Satteldach errichtet werden. Stattdessen musste die Modulausrichtung in inseitiger Bauweise als Pultdach in die entgegengesetzte Richtung erfolgen (Abb. 5).

Abb. 5: Einseitiges Pultdach. (© J. Zimmer)

Somit werden die Dachflächen in jede Fahrgasse und immer in derselben Fahrspur entwässert. Die Notwendigkeit einer funktionalen Dachentwässerung wurde schon während der Planungsphase besprochen, musste jedoch aus finanziellen Gründen zurückgestellt werden. Die niederschlagsreiche Witterung im Jahr 2024 zeigte jedoch, dass dieses Thema beachtet werden muss. Die Niederschlagsmenge, die sich üblicherweise auf die gesamte Fläche gleichmässig verteilt, wird durch die Module über die Abtropfkante konzentriert abgeleitet. Dies bedeutet, dass die Niederschläge eines jeden Moduls (Grösse 2 m²) über die ein Meter breite Abtropfkante in die Fahrspur abgeleitet werden (Abb. 6). Hierdurch kommt es in der Fahrgasse zu einer sehr feuchten und einer trockenen Fahrspur. Dies hat zur Folge, dass sich die feuchte Fahrspur immer tiefer eingräbt, während die trockene Fahrspur unverändert bleibt (Abb. 7).

Abb. 6: Abtropfkante an den Modulen. (© J. Zimmer)

Abb. 7: Wasseransammlung in einer Fahrspur, die andere Fahrspur ist trocken. (© J. Zimmer)

Im Vergleich dazu sind beide Fahrspuren in einer Fahrgasse beim Hagelnetz und der Folienüberdachung gleich. Sind die Dachflächen hingegen als Satteldach gebaut, erfolgt die Entwässerung nach rechts und links, sodass jede zweite Fahrgasse auch bei Nässephasen befahrbar bleibt. Zufriedenstellend ist diese Situation jedoch auch nicht, sodass praxistaugliche Lösungen bei dem Thema Entwässerung von Agri-PV-Anlagen zukünftig erfolgen müssen. Auch wäre das Abführen und Speichern des Modulwassers interessant, um Trockenphasen zu überbrücken. Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die auch nachträglich relativ problemlos eingebaut werden kann, wäre das Verlegen von Drainagen in den Fahrgassen der Abtropfkanten. Auch das Drainagewasser könnte in Beregnungsbecken gesammelt werden. Ein Vorteil ist, dass durch die Agri-PV schon Strom an der Anlage verfügbar ist, um z. B. Elektropumpen für die Beregnung betreiben zu können. Bei einer Agri-PV-Anlage sollte langfristig gedacht werden, da für die Module eine Lebensdauer von ca. 30 Jahren veranschlagt werden und die Unterkonstruktion deutlich länger genutzt werden kann. Hierfür sind durchaus 60 Jahre und mehr denkbar, sodass auch gleichzeitig das Unterstützungsgerüst mehrfach genutzt werden kann. In trockenen Sommern hingegen kann die Abtropfkante dazu führen, dass sich die wenigen Millimeter Niederschlag konzentriert sammeln und zumindest halbseitig den Bäumen zur Verfügung stehen.

Apfelschorf

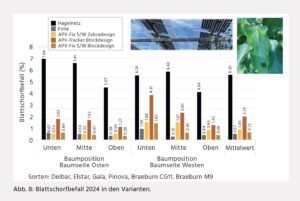

Vorteilhaft gestaltet sich die Überdachung in Bezug auf den Fungizideinsatz, insbesondere bei Apfelschorf (Venturia inaequalis), Peltaster (Regenfleckenkrankheit), Marssonina coronaria sowie Lagerfäulniserregern. Die Auswirkungen der Überdachung auf den Blatt- und Fruchtschorf werden jährlich untersucht. Dabei werden die Bäume in den überdachten Agri-PV-Varianten und in der schmalen Folienüberdachung nur sehr reduziert gegen den Apfelschorf behandelt. In der Hagelnetzvariante wird die übliche, den Schorfinfektionen angepasste Schorfbekämpfungsstrategie, die im Bioanbau überwiegend aus Kupfer, Schwefelpräparaten und Kaliumhydrogencarbonaten besteht, durchgeführt. 2023 konnte bis auf einige an den schorfanfälligen Sorten befallenen Blättern mit unter 1 % Blattschorf, die in der Variante APV-Tracker-Blockdesign bonitiert wurden, kein Schorfbefall in den überdachten Varianten festgestellt werden.

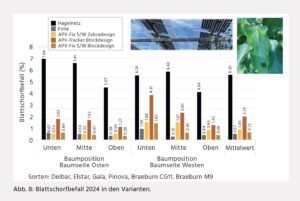

Konstruktionsbedingt kommt es bei der Trackervariante im Bereich der Querstreben zu Aussparungen bei der Verlegung der Module. Dies führt dazu, dass die Bäume, die sich unter diesen Öffnungen befinden, bei Niederschlag nass werden und somit Bedingungen für eine Schorfinfektion vorliegen können. Da in den überdachten Varianten eine reduzierte Fungizidstrategie erfolgt, die hauptsächlich auf den Mehltaupilz ausgerichtet ist, sind die Bäume für Schorfinfektionen überwiegend ungeschützt. In der Hagelnetzvariante mit einer intensiveren Fungizidstrategie wurde ebenfalls kein Blatt- und Fruchtschorf ermittelt. Die Auswirkungen einer Überdachung auf den Blatt- und Fruchtschorf wurden im starken Infektionsjahr 2024 deutlich sichtbar. Wie auf Abb. 8 ersichtlich, liegt der Mittelwert beim Blattschorfbefall unter dem Hagelnetz bei 6.3 % (beim Fruchtschorfbefall auf 5.1 %), gefolgt von dem APV-Trackersystem mit 2.26 % Blattschorf. Gleichzeitig ist zu sehen, dass die Schorfinfektionen von oben nach unten zunehmen. Die Baumspitzen sind durch die Überdachungen mehr geschützt als die unteren Bereiche. Der Blattschorfbefall unter der Folie und den APV-Modulen lag unter 1 %.

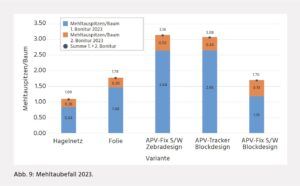

Apfelmehltau

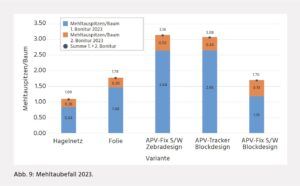

Es zeigte sich (wie es zu erwarten war), dass der Befall von Apfelmehltau (Podosphaera leucotricha) unter den APV-Varianten und der Folienüberdachung durch die trockeneren Bedingungen zunahm (Abb. 9). Während unter dem Hagelnetz 1.09 Triebspitzen pro Baum befallen waren, wurden unter dem APV-Fix S/W Zebradesign und APV-Tracker Blockdesign 3.14 bzw. 3.08 mehltaubefallende Triebspitzen erfasst. Zur Regulierung des Apfelmehltaus wird mit Kaliumhydrogencarbonat behandelt.

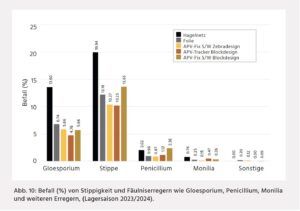

Lagerkrankheiten und Lagerfäulen

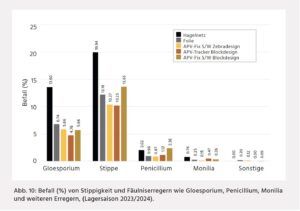

Um den Einfluss der Überdachung auf die Lagerkrankheiten zu ermitteln, wurden mit den Früchten der ersten nennenswerten Ernte aus 2023 mehrere Lagerbonituren durchgeführt. Hierbei wurde untersucht, wie sich verschiedene Fäulniserreger unter den unterschiedlichen Varianten entwickeln. Dabei zeigte sich, dass vor allem Gloesporium, Stippigkeit, Penicillium und Monilia fructigena vorkamen. Weitere Erreger wurden in die Kategorie «Sonstige» eingestuft (Abb. 10).

Die Bonituren erfolgten von Dezember 2023 bis Februar 2024. Der Gloesporium-Befall war insgesamt unter dem Hagelnetz mit 13.6 % am höchsten. Der Befall in den APV-Modulen war deutlich geringer mit durchschnittlich 5.42 %. Auch bei der Stippigkeit war der Befall mit 19.94 % in der Hagelnetzvariante am höchsten, gefolgt von den anderen Varianten (10.25 % bis 13.65 %). Der Befall von Penicillium und Monilia fructigena fällt geringer aus, wobei der höchste Penicillium-Befall unter dem APV-Fix S/W Blockdesign mit 2.36 % vorkam. Sonstige Erreger wurden fast gar nicht festgestellt.

Weitere Ergebnisse zu den umfangreichen Erhebungen der Biodiversität, Vorkommen von Vogel- und Wildbienenarten, Blühphänologie, Auswertungen der Kescherungen und Klopfproben zum Vorkommen von Nützlingen und Schädlingen sowie Sichtbeobachtungen von Tagfaltern und weitere obstbauliche Erhebungen (u. a. zum quantitativen und qualitativen Ertrag) konnten aufgrund des Umfangs in diesem Artikel nicht aufgeführt werden.

Erstabdruck: Fachmagazin «Obstbau», 07/2024

Agri-PV-Projekt

Das Agri-PV-Projekt wird durch das rheinlandpfälzische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert. Die Koordination und Planung des agrarwissenschaftlichen Versuchsdesigns, die Durchführung der pflanzenbaulichen Untersuchungen und das Monitoring von Umweltparametern erfolgen durch das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (DLR R-N-H) am Standort Klein-Altendorf. Eine Agri-PV-Obstbau-Anlage stellt ein ganz neues Anbausystem dar, dessen Parameter erforscht und entwickelt werden müssen, sodass die Produktion von hochwertigem Obst, gepaart mit der Gewinnung von Strom, möglich wird. Da es sich um die erste Agri-PV-Obst-Versuchsanlage über Apfelbäumen in Deutschland handelt, werden mehrere Vollertragsjahre benötigt, um valide Aussagen und Empfehlungen aussprechen zu können. Daher stellen die im Artikel gemachten Erkenntnisse einen Zwischenstand mit Tendenzen dar.

Ein Dank gilt der Familie Nachtwey vom Bio-Obsthof Nachtwey für die Unterstützung und Bereitstellung der Versuchsfläche, den Projektförderern, dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die das Projekt erst ermöglicht haben, sowie dem Bio-Team vom DLR für den unermüdlichen Einsatz bei den vielen Bonituren.