Stösst man bei der Fruchtkontrolle auf spiralförmige Einbohrungen unter der Fruchtoberfläche mit sauberem Frassgang ins Innere, ist die Diagnose eindeutig: Der Kleine Fruchtwickler (KFW, Grapholita lobarzewskii) hat zugeschlagen. Bis in die 1980er-Jahre wurde dieses typische Schadbild auf Äpfel und Zwetschgen dem Weissdornwickler (Grapholita janthinana) zugeschrieben. Versuche mit artspezifischen Sexualpheromonen zeigten aber klar, dass der Weissdornwickler kein Obstschädling ist. Die damals plötzlich auftretenden, lokal starken Schäden gingen auf das Konto des heimischen KFW, der zuvor schlichtweg verwechselt worden war (Höhn et al. 1988). Im Gegensatz zu den früher gegen den Apfelwickler eingesetzten Phosphorsäureestern zeigte der damals neu verfügbare Häutungshemmer Diflubenzuron keine Wirkung gegen den KFW. Dies lag daran, dass der Apfelwickler seine Eier zunächst vorwiegend auf Blätter legt und dessen Larven erst nach einer Wanderphase in die Früchte gelangen. Der KFW dagegen legt seine Eier meist direkt auf die Früchte. Die Larven bohren sich unmittelbar nach dem Schlupf ins Fruchtinnere ein und sind danach gut vor nicht-systemischen Pflanzenschutzmitteln geschützt (Abb. 1a, b, c).

Abb. 1a, b und c: Schadbilder des Kleinen Fruchtwicklers auf Apfel. (© Agroscope)

Aktuell stehen immer weniger Wirkstoffe gegen Wickler zur Verfügung. Gleichzeitig verursacht der KFW in seinem Hauptverbreitungsgebiet im höheren Mittelland (Graf et al. 2001) wieder vermehrt starke Schäden. In Versuchen auf Praxisbetrieben sowie auf dem Versuchsbetrieb von Agroscope in Wädenswil wurde daher untersucht, weshalb die Bekämpfung so herausfordernd ist und wie sie optimiert werden könnte.

Die Frage der Wirksamkeit

Aktuell sind zur Bekämpfung des KFW mehrere Verwirrungsprodukte (Isomate OFM Rosso, C/OFM, CLR/OFM) bewilligt. Im Kernobst sind zudem die Wirkstoffe Emamectinbenzoat (ÖLN) und Spinosad (ÖLN, Bio) zur Bekämpfung des KFW zugelassen. Die Hauptstrategie im ÖLN besteht derzeit aus ein bis zwei Behandlungen mit Emamectinbenzoat gegen schlüpfende Larven. Die Wirksamkeit dieses Wirkstoffes wurde deshalb auf dem Versuchsbetrieb in Wädenswil näher untersucht.

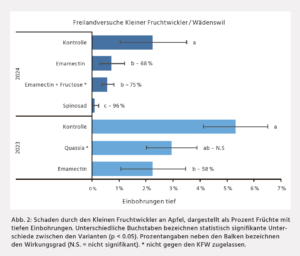

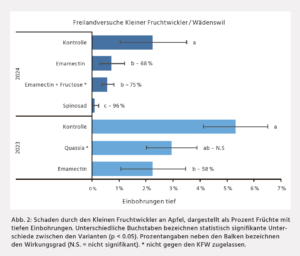

Im Versuchsjahr 2023 wurde neben Affirm (Emamectinbenzoat) zusätzlich Quassan (Quassia-Extrakt) getestet, das eine sehr gute Wirkung gegen die Fleckenminiermotte besitzt. Im Folgejahr wurde geprüft, ob Fructose in Tankmischung die Wirkung von Emamectinbenzoat verbessern könnte. Fructose 7099 (Fructose) ist als Grundstoff zur Bekämpfung des Apfelwicklers zugelassen. Zusätzlich kam im Bio-Vergleich Audienz (Spinosad) zum Einsatz. Alle Pflanzenschutzmittel wurden mit der Versuchsspritze in maximal zugelassener Aufwandmenge vierfach konzentriert ausgebracht.

Quassia-Extrakt zeigte gegen den Kleinen Fruchtwickler eine unzureichende Wirkung, was frühere Resultate aus Deutschland bestätigt (Kienzle et al., 2006). Die Zugabe von Fructose verbesserte die Wirksamkeit von Affirm nicht – weder gegen den KFW noch gegen den Apfelwickler. Insgesamt überzeugte auch die alleinige Wirkung von Affirm nicht (Abb. 2). Trotz eines tiefen Ausgangsbefalls von 5 % wurde 2023 mit knapp 60 % Wirkungsgrad die Schadschwelle von 1 % befallener Früchte überschritten. Hinzu kommt, dass Larven nach Kontakt mit Emamectinbenzoat oft tief in die Frucht eindringen, bevor sie absterben, was den Schaden nicht vollständig verhindert. Lediglich Spinosad erzielte im Versuch eine sehr gute Wirkung.

Spinosad und die Nützlinge

Spinosad besitzt ein relativ breites Wirkungsspektrum, weshalb es im Kernobst nicht gerne eingesetzt wird. Auch in unseren Versuchen zeigte sich ein negativer Einfluss auf wichtige Nützlinge, insbesondere auf Ohrwürmer. Diese nachtaktiven Allesfresser gelten im Kernobst aufgrund ihrer hohen Frassleistung gegen Blutläuse und Birnblattsauger als besonders wertvolle Nützlinge (Bischoff et al. 2024).

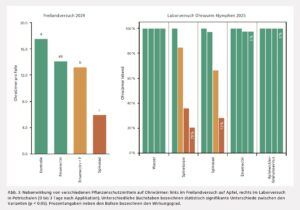

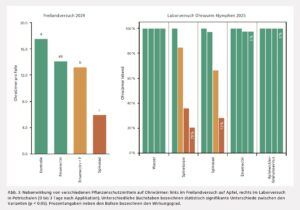

Im Freilandversuch 2024 wurde die Ohrwurmpopulation mithilfe von Bambusfallen überwacht. Sieben Tage nach der zweiten Behandlung mit Emamectinbenzoat bzw. Spinosad, zeigte sich eine deutliche Schädigung der Ohrwurmpopulation durch Spinosad (Abb. 3). Diese Ergebnisse wurden 2025 in einem ergänzenden Laborversuch bestätigt: Pflanzenschutzmittel wurden mit einem Handzerstäuber auf Petrischalen appliziert. Nach dem Antrocknen des Spritzbelags wurden je Variante 4 × 10 Ohrwurm-Nymphen mit Futter in die Schalen gesetzt. Bereits drei Tage nach der Behandlung zeigte sich in den Varianten Spinosad (Audienz) und Spinetoram (Zorro) eine erhebliche Schädigung der Ohrwürmer. Emamectinbenzoat (Affirm) sowie das Apfelwickler-Granulosevirus (Madex Top) erwiesen sich hingegen als Ohrwurm-schonend.

Applikationszeitpunkt

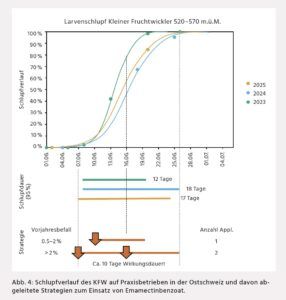

Aufgrund seiner Toxizität gegenüber Ohrwürmern sollte Spinosad nach unserer Einschätzung im Kernobst nur in Ausnahmefällen gegen den Kleinen Fruchtwickler eingesetzt werden. Daher kommt einer optimal terminierten Anwendung von Emamectinbenzoat eine wichtige Bedeutung zu. In Praxisversuchen in der Ostschweiz wurde der Schlupfverlauf der Larven von 2023 bis 2025 überwacht, um daraus eine möglichst wirksame Behandlungsstrategie abzuleiten. Versuche aus Italien ergaben, dass die Wirksamkeit von Emamectinbenzoat bereits sieben bis elf Tage nach der Applikation deutlich nachlässt, zumindest beim Apfel- und Pfirsichwickler (Ioriatti et al. 2008). Aufgrund der generell begrenzten Wirkung gegen den Kleinen Fruchtwickler sollte daher ein Spritzabstand von maximal zehn Tagen angestrebt werden.

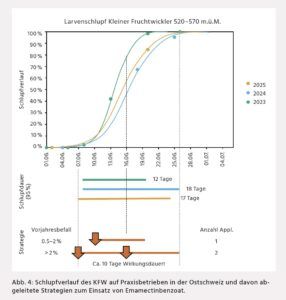

Der Larvenschlupf verlief in den untersuchten Anlagen äusserst kompakt: Innerhalb von nur 12 bis 18 Tagen waren bereits 95 % der Larven geschlüpft (Abb. 4). Der Schlupf begann um den 7./8. Juni, beschleunigte sich ab dem 10. Juni stark, sodass am 16. Juni bereits 40 bis 80 % der Larven geschlüpft waren. Eine einmalige Behandlung Mitte Juni erwies sich somit rückblickend als zu spät. Diese extreme Schadensdynamik innerhalb kürzester Zeit macht die Bekämpfung besonders herausfordernd. Der Applikationszeitpunkt wird zu diesem Zeitpunkt meist nach Wetterlage oder Abstand zur letzten Fungizidbehandlung gewählt, sodass eine exakte Terminierung auf wenige Tage schwierig ist. Verschärft wird die Situation zusätzlich, wenn der Larvenschlupf in eine feuchte Periode fällt, denn Larven schlüpfen und bohren sich auch bei Blattnässe problemlos ein.

Versuche zur Verwirrungstechnik

Angesichts der schwierigen Bekämpfung des Kleinen Fruchtwicklers mit Emamectinbenzoat stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit der Verwirrungstechnik (VT) umso dringlicher. Kombinierte VT-Produkte gegen Apfelwickler und Grapholita-Arten (z. B. Isomate C/OFM) reduzieren den Befall zwar teilweise, reichen aber oft nicht aus, insbesondere in Randbereichen zu Wald- oder Siedlungsgebieten. In laufenden Versuchen wird daher geprüft, ob der zusätzliche Einsatz von Isomate OFM Rosso in Randzonen die Wirkung verbessern kann. Erste Resultate scheinen vielversprechend, müssen aber in weiteren Versuchsjahren bestätigt werden. Besonders gute Ergebnisse wurden mit dem Einsatz von zwei Verwirrungsprodukten gleichzeitig erzielt (z. B. Isomate C/OFM plus OFM Rosso). Klar ist aber bereits jetzt, dass diese Strategie mit erheblich höheren Kosten verbunden ist und die Verwirrungstechnik allein in manchen Jahren und Anlagen nicht ausreicht, um Schäden zuverlässig unter die Schadschwelle zu drücken.

Praxisempfehlungen

Bei der Wahl der Bekämpfungsmethode gegen den KFW müssen Betriebe individuell abwägen, wie hoch die erwarteten Schäden ausfallen und ob die Schonung von Nützlingen, die Wirksamkeit oder die Kosten höchste Priorität haben. Die aktuelle Situation ist herausfordernd:

Emamectinbenzoat weist eine mässige Wirkung von nur etwa 60 bis 70 % auf, schont jedoch Ohrwürmer. Bei mehr als 2 % Vorjahresbefall müssen zwei Behandlungen erfolgen (Abb. 4). Bei mehr als 2.5 bis 3 % Befall reicht die Wirkung häufig nicht aus, um unter der Schadschwelle von 1 % zu bleiben. Falls Emamectinbenzoat eingesetzt wird, darf der Behandlungsabstand maximal zehn Tage betragen, und der optimale Schlupftermin darf nicht verpasst werden. Eine Applikation erst Mitte Juni ist in der Regel zu spät.

Spinosad erzielte im Versuch zwar eine sehr gute Wirkung, kann jedoch Ohrwürmer erheblich schädigen und damit Probleme mit Sommerschädlingen wie der Blutlaus fördern. Die Toxizität von Spinosad gegenüber Ohrwürmern steigt bei höheren Temperaturen (Perrin et al., 2024), weshalb die Schädigung in kühleren Wetterphasen geringer ausfällt. Eine Applikation frühmorgens ist wegen der nachtaktiven Lebensweise der Ohrwürmer weniger problematisch als spätabends.

Aufgrund fehlender Alternativen sollten Anlagen nach Möglichkeit verwirrt werden. In Randbereichen von Anlagen zeigte Isomate OFM Rosso bisher meistens eine gute Wirkung, vor allem bei Kombination mit anderen Verwirrungsprodukten. Diese Strategie ist jedoch nicht immer erfolgreich und deutlich teurer als die Anwendung von Emamectinbenzoat oder Spinosad.

Die grösste Herausforderung bei der Bekämpfung des Kleinen Fruchtwicklers ist aktuell der Mangel an selektiven und gleichzeitig wirksamen Pflanzenschutzmitteln. Kurzfristig besteht Hoffnung einzig darin, dass die Zulassungssituation verbessert wird. Langfristig braucht es jedoch vertiefte Grundlagenforschung, um wirkungsvolle Lösungen gegen wenig beachtete Schädlinge wie den Kleinen Fruchtwickler zu entwickeln.