Für den Aufbau von Biomasse und die Bildung spezifischer Enzyme ist die Hefe auf sogenannten hefeverwertbaren Stickstoff (HVS) angewiesen. Dieser kann entweder in Form von anorganischem Ammonium (NH₄+) oder als organischer Aminostickstoff vorliegen. Mit zunehmendem Reifegrad der Trauben sinkt der Gehalt an Stickstoff. Insgesamt benötigt die Hefe für eine vollständige Vergärung etwa 140 bis 160 mg/L HVS. Der tatsächliche Bedarf variiert allerdings stark in Abhängigkeit vom Mostgewicht, dem Klärgrad und dem eingesetzten Hefestamm. Deshalb lässt sich kein pauschaler Grenzwert festlegen. Hochgradige Moste können sogar mehr als 160 mg/L HVS erfordern. Ein Mangel an Nährstoffen lässt sich durch die Zugabe von Gärsalzen oder anderen Hefenährstoffen ausgleichen.

Für eine gesunde und zuverlässige Gärung sind Hefenährstoffe ein zentraler Bestandteil der önologischen Praxis. Sie unterstützen die Hefe bei der Umwandlung von Zucker in Alkohol und fördern eine saubere und kontrollierte Aromenentwicklung.

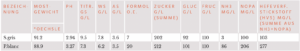

Tab.1: Analyse zweier Moste 2024 – HVS tief, Zeile oben, HVS hoch, Zeile unten.

Warum sind Hefenährstoffe unverzichtbar?

- Hefezellen benötigen eine ausreichende Nährstoffversorgung, um ihre Stoffwechselaktivität aufrechtzuerhalten und sich effizient zu vermehren.

- Eine gezielte Nährstoffgabe beugt Gärstockungen vor und gewährleistet eine vollständige und gleichmässige Vergärung des Mostes.

- Eine ausgewogene Hefenernährung fördert die Bildung erwünschter Aromastoffe und minimiert das Risiko unerwünschter Nebenaromen.

Alle Jahre wieder ein «magischer Moment»: die Fermentation. (© T. Wins)

Häufig eingesetzte Hefenährstoffe

- Diammoniumphosphat (DAP):

Eine weit verbreitete, gut wasserlösliche Stickstoffquelle, die von Hefen leicht aufgenommen werden kann.

- Hefezellwände:

Dienen als natürliche Quelle für Aminosäuren und andere Wachstumsfaktoren. Sie unterstützen sowohl die Aromabildung als auch die Vitalität der Hefen.

- Vitamine und Mineralstoffe:

Essenzielle Wachstumsfaktoren, die häufig in Form spezieller Nährstoffpräparate zugesetzt werden.

Zugabe und Dosierung

- Hefenährstoffe werden meist zu Beginn der Gärung eingebracht – entweder in einer Gabe oder schrittweise.

- Die Dosierung richtet sich nach dem Produkt sowie nach Mosteigenschaften wie Zuckergehalt, Klärgrad und Hefestamm.

- Eine Überdosierung ist zu vermeiden, da sie die Bildung unerwünschter Gärungsnebenprodukte begünstigen kann. Die Herstellerempfehlungen sind unbedingt zu beachten.

Biologischer Säureabbau

Der biologische Säureabbau (BSA) ist ein mikrobiologischer Prozess, bei dem bestimmte Milchsäurebakterien – vor allem Oenococcus oeni – die vorhandene Äpfelsäure in Milchsäure und Kohlensäure umwandeln. Dieser Vorgang wird oft als «zweite Gärung» bezeichnet, da er ebenfalls mit CO₂-Bildung verbunden ist.

Die Bakterien, ähnlich wie Hefen, sind bereits natürlicherweise auf den Trauben vorhanden.

Je nach Population (abhängig von den klimatischen Bedingungen) kann schon während der Angärphase etwas Milchsäure gebildet werden. Vor Beginn des BSA erfolgt häufig zuerst der Abstich (Abtrennen) von der Hefe. Der BSA kann jedoch auch schon während oder unmittelbar nach der alkoholischen Gärung einsetzen.

Während des BSA reduziert sich der Gehalt an titrierbarer Gesamtsäure: Ein Gramm abgebauter Äpfelsäure pro Liter senkt die Gesamtsäure um etwa 0.3 g/L, da die entstehende Milchsäure milder ist als die Äpfelsäure.

Entscheidend für eine gute Vergärung: wirksame Hefen und genügender Stickstoffgehalt. (© T. Wins)

Chemische Umsetzung:

HOOC–CH₂–CHOH–COOH → CO₂ + CH₃–CHOH–COOH

Äpfelsäure → Kohlendioxid + Milchsäure

Aktuelle Bewertung und Empfehlungen

In jedem Jahr ist der Entscheid für oder gegen einen BSA individuell zu treffen – vor allem, wenn nur geringe Mengen an Äpfelsäure vorhanden sind. In solchen Fällen erfolgt ohnehin nur ein begrenzter Säureabbau, wenn überhaupt. Zumindest bei Weissweinen, bei Rotweinen sollte jedoch ein BSA immer stattfinden. Da der spontane BSA sich nur schwer steuern lässt, empfiehlt sich der gezielte Einsatz von Starterkulturen, um die gewünschten Bakterienstämme zu etablieren und unkontrollierte Prozesse zu vermeiden.