Durch eine «Bio-Säuerung» mit solchen Hefen können Weine in heissen Jahrgängen dank einer Erhöhung der Gesamtsäure durch Milchsäurebildung an Frische gewinnen. Gleichzeitig führt die pH-Senkung zu einem höheren Anteil an aktivem SO₂, was die mikrobiologische Stabilität während des Ausbaus verbessert.

Lachancea thermotolerans ist eine Nicht-Saccharomyces-Hefe, die einen Teil des vergärbaren Zuckers während der alkoholischen Gärung zu Milchsäure (2 bis 9 g/L Milchsäure) verstoffwechseln kann. Diese Hefe verwertet jedoch nicht den gesamten Zucker, da sie empfindlich auf den bei der Gärung entstehenden Alkohol reagiert (maximal 8 % vol). Aus diesem Grund ist eine Nachimpfung mit S. cerevisiae erforderlich, um die alkoholische Gärung abzuschliessen und den Restzucker zu verarbeiten.

Tastversuch mit

«Levulia alcomeno»

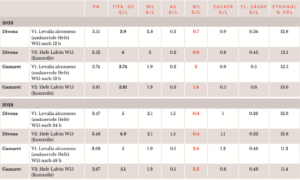

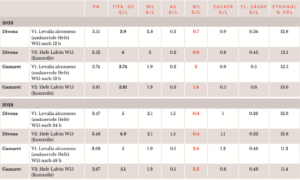

2023 und 2024 führte Agroscope Versuche in Wädenswil durch. Dabei wurde die Hefe «Levulia alcomeno» von AEB Deutschland verwendet. Die Versuche wurden in grösserem Massstab (jeweils 100 Liter) mit den Sorten Divona und Gamaret durchgeführt. 2023 wurde der Most bzw. die Maische mit 50 mg/L freie SO₂ geschwefelt – offenbar zu viel, da L. thermotolerans stark SO₂-empfindlich ist. Tatsächlich blieb eine Aktivität der Hefe aus.

Im Jahr 2024 wurde dieser Versuch wiederholt. Der Divona-Most wurde lediglich mit 15 mg/L SO₂ eingebrannt, zum Gärstart auf 20 °C erwärmt und anschliessend bei dieser Temperatur vergoren. Das Traubenmaterial wies teilweise Fäulnis auf und wurde deshalb moderat eingebrannt. Die Gamaret-Variante wurde nicht geschwefelt; auch hier wurde die Maische vor Gärbeginn auf 20 °C erwärmt und anschliessend bei 26–28 °C vergoren. Die Beimpfung mit Saccharomyces Cerevisie (Lalvin W15, Lallemand) erfolgte bei allen Varianten sequenziell: Im Jahr 2023 nach 12 Stunden, im Jahr 2024 bei Divona nach 24 Stunden und bei Gamaret nach 48 Stunden. In keiner der Varianten konnte sich L. thermotolerans ansiedeln und durchsetzen – es fand keine erhöhte Milchsäureproduktion statt (Tab. 1).

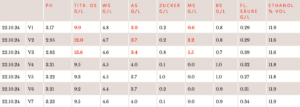

Tab. 1: Weinanalysen der Jahrgänge 2023 und 2024 (pH = pH-Wert; Titr. GS = titrierbare Gesamtsäure; WS = Weinsäure; AS = Äpfelsäure; MS = Milchsäure; Zucker = Restzuckergehalt; FL. Säure = flüchtige Säure; Ethanol = Ethanolgehalt).

Allen Varianten wurde jeweils als Gärstarthilfe 30g/L (VitaDrive, Erbslöh) verabreicht. Bei Divona wurde 2023 und bei Gamaret in beiden Jahren ein BSA (biologischer Säureabbau) durchgeführt.

Folgeversuch

Um die Erfahrungen aus dem Vorjahr zu vertiefen, wurde nach den ersten Versuchen spontan ein Kleinversuch mit Chardonnay durchgeführt. Im Fokus die Frage: Woran sind die Versuche in den Jahren 2023 und 2024 gescheitert?

Am 7. Oktober 2024 wurden Chardonnay-Trauben aus Stäfa mit 85 °Oe gelesen und abgepresst. Auf eine Schwefelung wurde gänzlich verzichtet. Die Trauben waren von mittlerer Qualität. Der Most wurde über Nacht mit Zugabe von Bentonit statisch entschleimt und danach abgezogen. Der Versuch wurde mit sieben Varianten durchgeführt (Abb. 1).

Abb. 1: Varianten V1–V7 vor der Gärung.

(© T. Wins)

Ein Teil des Mostes wurde nach dem Abzug direkt in 5-Liter-Einmachgläser gefüllt (unpasteurisierte Varianten V4 bis V7). Der andere Teil des abgezogenen Mostes wurde mit einem Weck-Einmachgerät (Abb. 2) auf 75 °C erhitzt und 15 Minuten bei dieser Temperatur gehalten (pasteurisiert) sowie anschliessend heiss in 5-Liter-Einmachgläser gefüllt.

Abb. 2: Das verwendete Weck-Einmachgerät. (© T. Wins)

Durch die Erhitzung sollte ein möglichst reines Milieu für die L. thermotolerans geschaffen werden, da die in der Maische vorhandenen indigenen Hefen deren Aktivität beeinträchtigen können, wie bereits in der Vergangenheit beobachtet wurde. Die Abkühlung erfolgte im Wasserbad auf 20 °C (pasteurisierte Varianten V1 bis V3). Durch das Erhitzen stiegen die Oechsle-Grade bei diesen Varianten auf 89 °Oe an.

Am selben Tag wurden die sechs Varianten V1 bis V6 mit je 30g/hl L. thermotolerans und einer Gärstarthilfe (VitaDrive, Erbslöh) von 30 g/hl beimpft. Die Kontrolle V7 (unpasteurisiert) wurde direkt mit 30g/hl Saccharomyces cerevisie (Lalvin W15, Lallemand) und derselben Gärstarthilfe (30 g/hl) inokuliert.

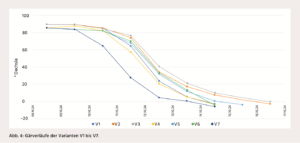

Die Starttemperatur lag bei allen Varianten bei 20 °C (Abb. 3).

Abb. 3: Messung der Starttemperatur. (© T. Wins)

Alle Varianten haben vollständig durchgegoren.

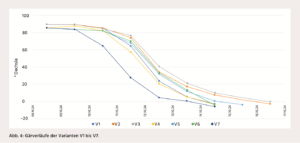

Die Nachbeimpfung mit W15 erfolgte wie folgt (Gärverläufe s. Abb. 4):

- V1, pasteurisiert + V4, unpasteurisiert: nach 24 h

- V2, pasteurisiert + V5, unpasteurisiert: nach 36h

- V3, pasteurisiert + V6, unpasteurisiert: nach 48h

Die Weine wurden nach drei bis sieben Tagen abgezogen, mit 60 mg/L freiem SO₂ eingebrannt und am 22. Oktober 2024 unfiltriert in je drei 0.75-L-Flaschen abgefüllt.

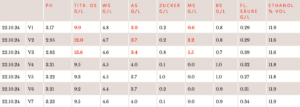

Bei der Verkostung der Versuche im Februar 2025 konnten die pasteurisierten Varianten von allen Verkostern (Expertenpanel von Agroscope) deutlich von der Kontrolle und den nicht pasteurisierten Varianten unterschieden werden. Besonders V3 (pasteurisierte Variante nach 48h beimpft), die mit Abstand am sauersten wahrgenommen wurde, stach hervor. Alle sieben Weine präsentierten sich verhalten fruchtig, aber durchgehend erfrischend. V1–V3 (pasteurisiert) wurden von den Verkostern als leicht bis deutlich laktisch beschrieben. Bei allen Varianten wurde kein BSA (biologischer Säureabbau) durchgeführt (siehe Äpfelsäurewerte in Tab. 2).

Tab. 2: Chemische Endanalyse der sieben Weinproben, darunter pH-Wert (pH, –), titrierbare Gesamtsäure (Titr. GS, g/L), Weinsäure (WS, g/L),

Äpfelsäure (AS, g/L), Restzuckergehalt (Zucker, g/L), Milchsäure (MS, g/L), Bernsteinsäure (BS, g/L), flüchtige Säure (Fl. Säure, g/L)

sowie Ethanolgehalt (Ethanol, % vol), die Aufschluss über Säurestruktur, Restsüsse, Gärungsverlauf und Alkoholgehalt der Weine geben.

Ergebnisse

In unserem Versuch sind die Ergebnisse der pasteurisierten Varianten vielversprechend, da sie von den Verkostern des Expertenpanels positiv bewertet wurden. Darüber hinaus scheint der Zeitpunkt der Beimpfung von L. thermotolerans und S. cerevisiae eine entscheidende Rolle für die Ansiedlung der Hefe zu spielen. Aus analytischer Sicht blieben in den nicht pasteurisierten Varianten die Gesamtsäure und insbesondere der Milchsäuregehalt unverändert. Die Empfindlichkeit von L. thermotolerans gegenüber SO₂ und dem Medium, in dem es eingesetzt wird, scheinen wichtige Einflussfaktoren zu sein.

Die im Rahmen dieses Versuchs gewonnenen Erfahrungen zeigen jedoch auch einige Herausforderungen für die Praxis auf: So erscheint es beispielsweise wenig realistisch, einen 3000-Liter-Tank auf 75 °C zu erhitzen. Ebenso kann man nicht jedes Jahr mit Trauben in einwandfreiem Gesundheitszustand rechnen. Die önologische Expertengruppe arbeitet daher weiter an praxisgerechteren Alternativen, mit denen sich eine akzeptable Bio-Säuerung mit dieser Hefe erreichen lässt.

Önologietagung 2025

Am 21. August findet die diesjährige Önologietagung statt – unter dem Motto «Marktsituation in der Schweiz in Bezug auf den Klimawandel». Im Zentrum stehen nebst der klimatischen Veränderungen und den Auswirkungen auf die Weinbereitung sowohl Strategien für Gross- und Kleinkellereien als auch der Schweizer Weinmarkt und das Konsumverhalten.

Im Rahmen der Veranstaltung wird der hier vorgestellte Versuch zur Biosäuerung näher diskutiert, weitere Vorträge bieten vertiefte Einblicke in die Marktsituation. Zudem stehen Paneldiskussionen und Weinverkostungen auf dem Programm.