Seit 2017 läuft ein Versuch auf einer ehemaligen Rebparzelle in einem Sortengarten mit über 30 verschiedenen Granatapfelsorten. Im Herbst 2024 konnten erste geniessbare Früchte geerntet werden. Der Anbau von Granatapfel könnte eine Möglichkeit der Diversifizierung von Schweizer Weinbaubetrieben sein, um dem rückläufigen, inländischen Weinkonsum entgegenzutreten.

Freilandanbau von Granatäpfeln in der Schweiz

Ein Spaziergang der beiden Autoren an der Uferpromenade von Montreux vor fast zehn Jahren führte zur zufälligen Entdeckung eines Granatapfelbäumchens, welches kleine Früchte trug. Damit war die Neugierde geweckt, ob ein Freilandanbau dieser subtropischen Gewächsart in der Schweiz möglich sei. Überrascht von dieser Entdeckung setzten sich die Autoren vertieft mit dem Anbau und der Sortenvielfalt auseinander. Durch die Recherche wurde klar, dass der Anbau von Granatapfel in der Schweiz klimatisch sehr anspruchsvoll ist.

Einer der Autoren wurde durch berufliche Tätigkeiten in Russland und Ländern der ehemaligen Sowjetunion auf das Granatapfelzüchtungsprogramm des Sowjetischen Experten Gregory Levin aufmerksam. Als Leiter einer Forschungsstation in den Bergen von Turkmenistan hat Gregory Levin eine Sortensammlung von über 1000 Sorten aufgebaut, wovon einige äusserst kälteresistent sind und das Potenzial für den Freilandversuch aufwiesen.

Auf der Suche nach einer Baumschule, welche diese Sorten vermehrt, sind die Autoren auf die Pépinière Quissac in der Region Marseille aufmerksam geworden. Beim Austausch mit der Expertin Miriam Quissac wurde der Fokus auf frostresistente Sorten von Gregory Levin und weitere Züchtungen für den Anbau in der Nordwestschweiz gelegt. Im Herbst 2017 wurden auf einer ehemaligen Rebparzelle 15 verschiedene Sorten gepflanzt. Diese liegt im Jurapark Aargau und war zuvor während rund 30 Jahren mit Pinot noir bepflanzt. Die Versuchsparzelle weist eine Südexposition auf und liegt auf einem Standort mit einem Parabraunerde-Boden. Da die Wachstumsentwicklung der gepflanzten Sorten nicht den Erwartungen entsprochen hat, wurde eine zweite Bepflanzung vorgenommen. Diese erfolgte im Frühling 2020 und erweiterte den Sortengarten um 23 frostresistente Sorten (Abb. 1).

Abb.1: Eine ehemalige Rebparzelle ist nun ein Granatapfelhain. (© B. Rüttimann)

Kultivierung und Klima

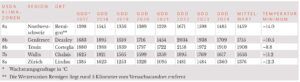

Die ursprünglichen Anbaugebiete von Granatäpfeln befinden sich in den Subtropen und den milderen Regionen von Süd- und Zentralasien. Bei der Betrachtung der USDA-Klimazonen in den globalen Hauptanbaugebieten wie beispielsweise Indien wird ersichtlich, dass diese in der USDA-Klimazonen 11 liegt, welche frostfrei ist. Die Schweiz liegt in den USDA-Klimazonen 6 bis 8, was ein Grund dafür ist, dass Granatäpfel bisher nicht kommerziell angebaut werden. Der Wärmebedarf und die benötigte effektive Wärmesumme wird in einer wissenschaftlichen Studie aus der Türkei beschrieben. In dieser beträgt die ausgewiesene Temperatursumme mit einer Basistemperatur von 10 °C in Südanatolien um 3000 GDD (Wachstumsgradtage). Als Referenz dazu wurden in Tabelle 1 die GDD-Werte verschiedener Regionen in der Schweiz ermittelt, welche aber mit maximal 1900 GDD im Tessin deutlich unter den Werten in Südanatolien liegen. Allerdings liegen Temperaturen von über 30 ° C ausserhalb des Temperaturbereichs der optimalen Fotosyntheserate von 25 °C bis 30 °C. Daher ist aus Sicht der Autoren ein Anbau in Regionen mit tieferen GDD-Werten nicht ausgeschlossen. Bei der Analyse der in Tabelle 1 aufgeführten Temperatursummen von 2017 bis 2024 zeigten sich innerhalb der Schweiz grosse regionale Unterschiede. Mit berechneten Werten um 1800 bis 1900 GDD scheinen die Genferseeregion und das Tessin am ehesten für einen Anbau geeignet. Für einen erfolgreichen Anbau von Granatäpfeln in der Schweiz bilden der Standort mit ausreichender Temperatursumme und die Wahl der geeigneten frostresistente Sorte die entscheidenden Faktoren.

Tabelle 1: Temperatursumme in ausgewählten Schweizer Regionen mit einer Basistemperatur von 10 °C, basierend auf www.agrometeo.ch.

Frost und Winter: Mit Tricks gegen die Kälte

Die Mehrheit der Granatapfelkulturen befindet sich in subtropischen Gebieten, welche im Winter keine Temperaturen unter 0 °C aufweisen. Weil aber am Versuchsstandort die Temperaturen im Winter auf unter -15 °C fallen, mussten Frostschutzmassnahmen ergriffen werden. In Usbekistan werden Granatäpfel als Busch kultiviert. Im Winter werden sie an den Boden gebunden und mit Erde überdeckt, um sie vor Temperaturen von unter -18 °C zu schützen.

Für den Versuch wurde die Kultivierung als Busch und die oben beschriebene Methode zur Überwinterung gewählt. Um die Menge an benötigter Erde pro Busch zu minimieren, wurden die Büsche im November mit einem eingeschlagenen Armierungseisen auf den Boden und an den Hang gedrückt und danach mit Erde überhäuft. Im darauffolgenden März zeigte sich beim Entfernen der Erde, dass Frostschäden vermieden werden konnten. Allerdings führte diese Überwinterungsmethode zu anderen Schwierigkeiten wie Pilzbefall, abgebrochenen Zweigen und Mäuseschäden an den Büschen. Daher musste ein neuer Ansatz zur Überwinterung gefunden werden.

Aufgrund des bereits bestehenden Einsatzes von Schafen zur Grünpflege in einer angrenzenden Parzelle entstand die Idee, deren Wolle nach der Schur als Isolationsmittel zu nutzen. Aus diesem Grund wurden die Büsche im nächsten Jahr mit Schafwolle umhüllt und mit Schnüren zusammengebunden. Um die Wolle vor Wind und Wasser zu schützen, wurde ein Sack aus gewobenem Kunststoff darübergestülpt. Aus optischen Gründen wurde zusätzlich ein Jutesack darüber gezogen, damit sich die eingepackten Büsche besser ins Landschaftsbild einfügten. Beim Auspacken im darauffolgenden Frühling waren fast keine Frostschäden zu erkennen, was als Erfolg bewertet wurde.

Allerdings zeigte sich, dass ein sprunghafter Temperaturanstieg im Frühling mit wärmeren sonnigen Phasen zu einem warmen und feuchten Klima rund um die eingepackten Büsche führte. Dadurch wurde der Krankheitsdruck erhöht. Dies könnte ein Auslöser für die im folgenden Abschnitt besprochenen Blattflecken sein, was sich allerdings noch nicht belegen lässt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Büsche mit zunehmendem Alter eine höhere Kältetoleranz aufweisen, weshalb ab dem vierten Standjahr auf den Kälteschutz durch Schafwolle verzichtet wurde.

Pflege, Pflanzenschutz und Bewirtschaftung

Die Grundlage für die Kultivierung von Granatapfelbäumen kann nach Einschätzung der Autoren an die gute Praxis im Obstbau angelehnt werden. Im folgenden wird der Fokus auf die Bewässerung und den Pflanzenschutz gelegt. Ein Granatapfelbaum benötigt durchschnittlich rund 1140 mm Niederschlag pro Jahr. Bei der Analyse der Jahresniederschlagssumme von 2017 bis 2024 in Tabelle 2 zeigen sich regionale Unterschiede und zusätzlich grosse jährliche Schwankungen. Basierend auf den durchschnittlichen Jahresniederschlägen ist der Anbau im Tessin ohne zusätzliche Bewässerung möglich, um den obengenannten Referenzwert zu erreichen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass diese durchschnittlichen Jahreswerte nicht zwingend eine bedarfsgerechte Wasserversorgung sicherstellen.

Tabelle 2: Jahresniederschlag in mm in verschiedenen Regionen der Schweiz, basierend auf www.agrometeo.ch.

Da in der Versuchsanlage keine fest installierte Bewässerungsanlage vorhanden ist, wurde im ersten Wuchsjahr nach der Pflanzung mittels mobiler Schlauchbewässerung in Trockenphasen bewässert. Aufgrund des moderaten Wachstums der Granatäpfel wird für eine bessere Jugendentwicklung der Pflanzen in den ersten drei Jahren nach der Pflanzung eine Bewässerung zwei Mal pro Woche empfohlen.

Ausserdem ist es analog zum Wein- und Obstbau essentiell, die Wasserkonkurrenz der Begrünung durch regelmässiges Mähen tief zu halten. Dies hilft auch gegen Mäuse, da Frassschäden an den Wurzeln das Wachstum negativ beeinflussen können.

Aufgrund der Neuartigkeit des Anbaus von Granatäpfeln in der Schweiz bestanden keine konkreten Pflanzenschutzempfehlungen. Zudem fehlten Erfahrungen über die Pflanzentwicklung während der Vegetationsperiode. Die Zielsetzung des Versuchs war es, den Pflanzenschutzeinsatz möglichst tief zu halten.

In regnerischen Jahren wurde ein Krankheitsbefall an den Blättern festgestellt. Die Autoren gehen davon aus, dass es sich um eine Blattfleckenkrankheit handelt, was aber nicht abschliessend geklärt werden konnte. Für einen wirtschaftlichen Anbau sollte die Kultur mit gezielten Pflanzenschutzmassnahmen begleitet werden.

Selektion frostresistenter Sorten

Im Feldversuch haben sich vor allem die von Gregory Levin selektionierten Sorten positiv entwickelt. Die Sorte Salavatski hat durch ihre Entwicklung und Fruchtbildung am meisten überzeugt. Diese wurde in der ersten Pflanzung 2017 gesetzt und war der erste Busch des Sortengartens mit zwei genussreifen Granatäpfeln im Herbst 2024. Die Sorte Salavatski mit USDA-Kennnummer DPUN 062 zeichnet sich optisch durch grosse rosafarbene Früchte mit rosa Kernen aus. Aromatisch sind die mittelharten Kerne süss-säuerlich-fruchtig charakterisiert. Die Pflanze weist eine hohe Kälteresistenz und durchschnittlichen Ertrag auf. Positiv kann die Resistenz gegen Risse bei Starkregen und gegenüber Insekten aufgrund des erschwerten Eintritts durch die enge Kelchöffnung bewertet werden.

Fazit und Ausblick

Es ist gelungen, genussreife Granatäpfel im Freilandanbau im Aargauer Jurapark zu kultivieren. Dies eröffnet interessante Perspektiven für den Schweizer Weinbau und die Landwirtschaft. Zwischen 2012 und 2024 haben sich die Importmengen von Granatäpfeln in die Schweiz auf Basis von Hochrechnungen verdoppelt, was eine steigende Popularität dieser Frucht belegt.

Gleichzeitig war der Schweizer Weinbau mit einem rückläufigen Konsum von Schweizer Weinen um 16 % im Zeitraum von 2023 bis 2024 konfrontiert. Daher können alternative Kulturen in den gut exponierten Reblagen eine prüfenswerte Alternative sein. Der Freilandanbau von Granatäpfeln könnte ein Baustein zur Diversifizierung von Weinbaubetrieben sein, um dem rückläufigen Konsum von Schweizer Weinen entgegenzutreten.

Der Fokus der Autoren lag auf dem Versuch des Freilandanbaus von Granatäpfeln in der Schweiz durch die Selektion geeigneter Sorten und nicht auf dessen Kommerzialisierung. Daher wäre die wissenschaftliche Begleitung einer Machbarkeitsstudie durch Fachstellen wie beispielsweise Agroscope als Kompetenzzentrum des Bundes für die landwirtschaftliche Forschung sinnvoll. Es sind noch diverse Hürden bei der Skalierbarkeit der Kultivierung für einen wirtschaftlichen Anbau, der Sorten- und der Lagenwahl zu überwinden. Ausserdem wird bei weiterführenden Fragen zum Erwerb der Granatapfelsorte Salavatski auf die Pépinière Quissac und auf weitere Baumschulen mit Granatapfelbäumen im Angebot verwiesen. Die Realisierung dieses langjährigen und zeitintensiven Versuchs wäre ohne das grosse Engagement und Herzblut der Familie und des Freundeskreises der Autoren nicht möglich gewesen, wofür sie allen Beteiligten zu grossem Dank verpflichtet sind.

Ein aufgeschnittener Granatapfel. (© B. Rüttimann)

Kommentar von Paul Wirth am 24. Oktober 2025 um 23:39 Uhr

Ein bemerkenswerter Artikel. Vielen Dank. Damit eine solche fremdländische Frucht sich erfolgreich etablieren kann, müsste man vergleiche zur Einführung von Sonnenblumen (1994), Soja, Kaki, Kiwi, Minikiwi, Tafeltrauben, Heidelbeere usw. anstellen. Warum sind einige Anbaupioniere erfolgreich gewesen und andere nicht? Es bräuchte während 10-20 Jahren jährlich 2-3 junge Schweizer, die 1-2 Jahre im Kaukasus und weiter östlich auf Granatapfel-Produktionsbetrieben arbeiten würden. Das wären vermutlich Kolchosen, Baumschulen und Forschungseinrichtungen. Bis das sekundäre Know-how entdeckt wird, braucht es eine bestimmte Strategie. Damit sich ein solches Projekt rechnen kann, braucht es einen interessierten Granatapfel-Importeur, der mit seinem langfristigen Denken die entscheidenden Kontakte und Praktika einfädeln und vermitteln kann. Die Römer und Osmanen haben in neuen Ländern mit fremden Sprachen Kinder zu Dolmetschern heranwachsen lassen. Ein Vorbild ist für mich die "Holländische Gärtnerzunft" die in Island, am Persischen Golf oder auf einer Pazifikinsel Unglaubliches auf die Beine stellt in Sachen Pflanzen- Frucht und Gemüseproduktion. Es muss ja nicht gleich hyperintensiv sein, sondern gut schweizerisch, naturnah und clever. Mit besten Grüssen