Hagelgefahr im Rebberg – was sagen uns die neuen Klimadaten?

Die Folgen von Hagel können verheerend sein: Die Schäden reichen je nach Intensität von beschädigten Blättern und Trauben bis hin zu ganzen Ernteausfällen. Um Hagelereignisse besser einschätzen zu können, bietet MeteoSchweiz seit 2002 ein Messsystem. Agroscope hat nun die Daten der letzen zwanzig Jahre analysiert.

Der Klimawandel bringt nicht nur eine Häufung extremer Wetterereignisse, sondern verstärkt auch deren Intensität: längere Trockenperioden, plötzliche Starkniederschläge – und nicht zuletzt Hagel. Wenn schwere Gewitter mit Hagelpotenzial angekündigt werden, wächst die Angst in der Weinbaubranche. Doch wann treten diese gefährlichen Hagelgewitter am häufigsten auf, und in welchen Regionen ist das Risiko am höchsten? Wie ist die Regionalität im Kontext mit Hagel zu verstehen?

Monitoring-System

Die Vorhersage von Hagelereignissen sowie deren Intensität und potenzielle Schäden bleibt eine grosse Herausforderung für die meteorologischen Dienste. Seit 2002 hilft ein Messsystem von MeteoSchweiz, die Ereignisse besser einzuschätzen: Mithilfe von Radar-Algorithmen werden Hagelzellen erkannt und durch Bodenbeobachtungen wird deren Eintreffen validiert. Die Daten liegen mit einer Auflösung von 1 km² vor – das ermöglicht eine präzisere Einschätzung der Hagelhäufigkeit. Auch wenn zwanzig Jahre Klimadaten noch keinen verlässlichen Klimatrend ergeben, liefern sie jedoch bereits wertvolle Hinweise auf saisonale Muster, regionale Unterschiede und die Notwendigkeit, Hagelrisiken aktiv ins Management einzubeziehen. Im Rahmen des scClim-Projekts der ETH, bei dem Agroscope mitwirkte, wurden auch die Modellierung von Hagel und dessen Auswirkungen auf den Weinbau weiter untersucht.

Saisonalität und Entstehung von Hagel

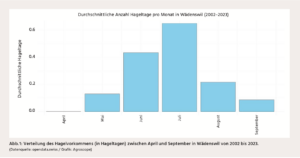

Ein Blick auf die Daten aus Wädenswil (Forschungszentrum von Agroscope) zeigt: Am meisten Hageltage gab es in den Monaten Juni mit durchschnittlich 0.45 Hageltagen und Juli mit über 0.6 Hageltagen pro Jahr (Abb. 1). Dieses Muster gilt auch für die übrige Schweiz.

Meteorologisch lässt sich die Saisonalität wie folgt erklären: Am Boden sammelt sich warme und feuchte Luft, während in der Höhe deutlich kühlere Luftmassen dominieren. Dieses Temperaturgefälle führt zu Konvektionen – also dem Aufsteigen der warmen Luft (möglicherweise durch eine Kaltfront) –, was eine instabile Atmosphäre erzeugt. Diese Instabilität ist der Nährboden für die Bildung von mächtigen Cumulonimbus-Wolken, also jene hochreichenden Gewitterwolken, die oft für Hagel verantwortlich sind. In der Wolke selbst spielen sich dann turbulente Prozesse ab. Die aufsteigende warme Luft trägt die Wassertröpfchen bis in grosse Höhen, wo Temperaturen unter dem Gefrierpunkt herrschen. Dort gefrieren die Tropfen zu kleinen Eiskörnern. Durch die starken vertikalen Luftströmungen – sogenannte Auf- und Abwinde – werden diese Körner immer wieder nach oben geschleudert und mit anderen Wassertröpfchen umhüllt, die erneut gefrieren. So wächst das Eiskorn, bis es zu schwer für die Aufwinde wird und als Hagel zur Erde fällt. Besonders im Sommer sind diese Bedingungen häufig: hohe Temperaturen, starke Aufwinde und eine hohe Luftfeuchtigkeit. In hügeligen Weinbaugebieten verstärkt zudem die Topografie der Region die Gewitterbildung und erhöht damit auch das Hagelrisiko.

Risiko für Winzerbetriebe

Ein Hagelereignis trifft die Rebberge oft in einer empfindlichen Phase, nämlich zwischen Blüte und Farbumschlag. Je später Hagel im Jahr auftritt, desto gravierender können die Folgen für Qualität und Quantität der Ernte sein. Eine reife und prallgefüllte Beere hat eine dünnere Haut und ist damit deutlich verletzlicher. Beschädigte Laubwände verringern zudem die Leistung der Photosynthese der Rebe und sind Eintrittspforten für Pilzkrankheiten wie Falscher Mehltau, Botrytis und andere. Doch auch das Folgejahr kann betroffen sein, zum Beispiel wenn Tragruten oder Knospen geschädigt wurden. Hier setzt der Winterschnitt an: Als zentrale Steuerungsmassnahme ermöglicht er die gezielte Entfernung beschädigter Teile. Ziel ist es, wieder ausreichend fruchtbare Triebe für die kommende Saison zu sichern. Der richtige Schnitt trägt dazu bei, dass sich die Rebe besser und schneller erholt.

Kleine Körner, grosse Wirkung

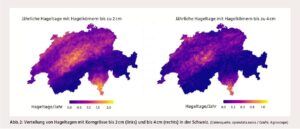

In vielen Regionen der Schweiz treten jährlich Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu zwei Zentimetern auf. Hagelkörner mit vier Zentimetern Durchmesser sind zum Glück seltener, aber verheerend (Abb. 2).

Laut Intensitätsskala können Hagelkörner mit einem Durchmesser von 1 bis 2 cm bereits sichtbare Schäden an den Reben verursachen, während Körner über 3 cm innerhalb weniger Minuten ganze Rebstöcke schwer beschädigen oder gar vernichten können.

Entscheidend für das Schadensausmass sind nicht nur Durchmesser und Gewicht, sondern auch Fallgeschwindigkeit und Einschlagswinkel – letzterer wird vom Wind mitbestimmt. Je schräger der Hagel kommt, desto mehr Blattfläche wird getroffen.

Regionalität

Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, zeigt sich ein klar regionales Muster: Während das Tessin besonders oft betroffen ist, kommt Hagel im Wallis und in Graubünden eher selten vor. Auch die Gebiete südlich des Zürichsee und im Kanton Luzern sind öfter von Hagelereignissen betroffen. Doch wie sieht es auf lokaler Ebene aus?

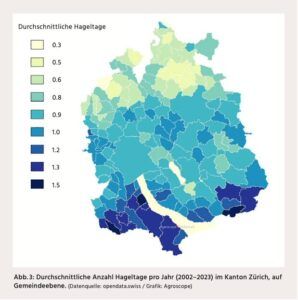

Abbildung 3 zeigt für den Kanton Zürich folgendes Bild: Im Norden hagelt es deutlich seltener als im Süden. Voralpenlage und mikroklimatische Besonderheiten könnten hier eine Rolle spielen. Auffällig ist, dass die Station von Agroscope in Wädenswil in einer der hagelreichsten Gemeinden des Kantons liegt.

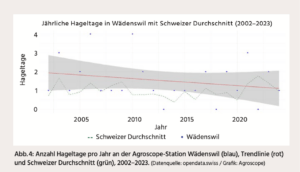

Ein Blick auf die letzten zwanzig Jahre zeigt in Wädenswil einen leichten Rückgang der Hageltage – zumindest laut Trendlinie in rot (Abb. 4).

Ausreisserjahre wie 2007, 2010 und 2021 mit bis zu vier Hageltagen bleiben allerdings in Erinnerung. Zwischen 2010 und 2020 gab es wenig Hagelereignisse. Allerdings liegt die mittlere Hagelhäufigkeit in Wädenswil über dem schweizweiten Durchschnitt (grün dargestellt). Interessanter Nebeneffekt: 2022 hagelte es national besonders häufig – aber in Wädenswil blieb es komplett hagelfrei. Die Grafik verdeutlicht einerseits, wie wichtig langjährige Datensätze sind, um klimatische Trends verlässlich zu erkennen – und andererseits, wie stark sich regionale Unterschiede ausprägen können. Zahlreiche Studien belegen zudem, dass Häufigkeit und Intensität von Hagelereignissen in der Schweiz seit 1950 zugenommen haben (Wilhelm et al., 2024).

Fazit

Regionale Unterschiede sind die Regel, wenn es um die Häufigkeit von Hagel geht, und sollten daher unbedingt in das betriebliche Management einbezogen werden. In Regionen mit besonders hohem Risiko können physische Schutzmassnahmen wie Hagelnetze eine sinnvolle Investition darstellen. Eine Hagelversicherung schützt vor finanziellen Ausfällen.

Agroscope beschäftigt sich aktuell auch mit der Frage, wie sich die Schäden durch gezielte Massnahmen nach dem Hagelereignis vermindern lassen. So kann eine angepasste Rebschnittstrategie im Winter helfen, genug fruchtbare Triebe im Folgejahr zu sichern. Ein Fachartikel dazu erscheint noch im Laufe des Jahres.