Totgesagt – und doch aktuell

Man kann es kaum zählen, wie oft die Rebsorte Müller-Thurgau nach ihrem kometenhaften Aufstieg im letzten Jahrhundert in diesem bereits totgeschrieben wurde. Doch die 1882 vom gleichnamigen Schweizer Botaniker in Geisenheim (D) gezüchtete Rebsorte zeigt sich erstaunlich gerüchte- und zeitgeistresistent.

Sie sei in der heutigen Zeit anachronistisch und fehl am Platze. Sowieso könne sie mit dem Klimawandel nicht mithalten und die Pilzanfälligkeit sei viel zu hoch. Darüber hinaus ergebe sie Weine, die niemals an die wichtigen Sorten wie Chardonnay und Sauvignon blanc herankommen. Würde ihr Schöpfer, der Schweizer Botaniker und Pflanzenphysiologe Hermann Müller-Thurgau noch leben, er käme sich manchmal wie in einem Hexenprozess vor. Als wäre er schuld an globalen Phänomenen und ihren Auswirkungen. Als wäre sein «Baby» eine Enttäuschung und nicht die meistangebaute weisse Neuzüchtung aller Zeiten. Als hätte er nach dem Zweiten Weltkrieg nicht unzähligen Winzerfamilien das Überleben gesichert. Doch die Welt vergisst schnell, wie man weiss. Aus diesem Grund wollen wir in dieser Ausgabe auf diese Rebsorte vertieft eingehen und ihren Werdegang beleuchten. Denn sie spielt nach wie vor eine wichtige Nebenrolle. Nicht nur in der Schweiz, wo sie einen Flächenanteil von ca. 3 % aufweist, sondern auch im alemannisch geprägten Ausland, sogar in Südtirol, im Trentino und in der Steiermark.

Eine kleine Genesis

Man muss sich die Zeit des voranschreitenden 19. Jahrhunderts vorstellen. Durch die europäischen Gesellschaften war nicht zuletzt aufgrund der Französischen Revolution und Napoleon ein Ruck gegangen. Der Adel hatte viele Privilegien verloren, an seine Stelle traten Unternehmer, Erfinder und Wissenschaftler, die am alten Weltbild rüttelten und Fragen über Dinge stellten, die von der Kirche lange tabuisiert worden waren. Gleichzeitig war ein Wettbewerb zwischen den Nationen der nördlichen Hemisphäre ausgebrochen, der sich nicht nur wissenschaftlich, ökonomisch und rüstungstechnisch, sondern auch weltpolitisch auswirkte. Länder des Südens wurden als Selbstbedienungsläden betrachtet, die man ausbeuten und nutzen konnte. Gleichzeitig formierte sich eine sozialpolitische Gegenbewegung zum Geldadel, die den kleinen Mann von der Strasse im Auge hatte und ihm (Frauen waren da selten mitgemeint) eine gerechtere Welt versprach. Philosophen wie Karl Marx und Friedrich Engels entwarfen das Kommunistische Manifest, das den Arbeiter als Opfer des Systems beschrieb, ihn aus den Fesseln der Ausbeutung reissen wollte und eine Utopie in die Welt setzte, die noch viele Köpfe kosten sollte. Parallel dazu aber wuchs in vielen auch bäuerlich geprägten Familien die Einsicht, dass der Schlüssel zu einem besseren Leben nur über die Bildung möglich ist. So wurden gute Schüler (in der Regel nur männliche) gefördert und wenn sie die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllten, konnten sie erstaunliche Karrieren hinlegen.

Zu ihnen gehörte Hermann Müller, ein 1850 geborener Sohn eines Thurgauer Bäckers. Dank seiner Intelligenz schickte man ihn nicht nur auf die Sekundarschule, sondern danach auch ans Lehrerseminar in Kreuzlingen. Nach einigen Umwegen, die es wohl bei vielen gab, entschloss sich der strebsame Mann, ans neugegründete Polytechnikum Zürich (heute ETH) zu gehen, um da den Fachlehrer für Naturwissenschaften zu machen. Sein Talent, komplexe Dinge einfach zu erklären, kam ihm da sicher zupass, doch der kluge Thurgauer sah sich nicht als «einfachen» Lehrer, sondern verspürte bald die Verlockung, sich mit Haut und Haar in die Naturwissenschaften einzubringen. Die Botanik hatte es ihm besonders angetan und er ging zielsicher an den Ort, an dem der damals wohl bekannteste Pflanzenphysiologe lehrte – zu Julius Sachs nach Würzburg (D). Bereits als 24-Jähriger promovierte er mit dem Prädikat «Summa cum laude» zum Doktor der Naturwissenschaften. Sein Gebiet waren die Laubmoose. Wieder zweieinhalb Jahre später gelang schon der nächste grosse Sprung: Müller wechselte an die Preussische Lehr- und Forschungsanstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau nach Geisenheim (D). Mit seinem Leitspruch«Nüd naa laa gwünnt» gelang ihm schon bald Bahnbrechendes: Forschungsarbeiten am Weinstock und an Obstgehölzen, über das Erfrieren von Pflanzen, die sogenannten «Bastardisierungsversuche» (Kreuzungen) mit verschiedenen Rebsorten. Seine Erkenntnisse wurden zur nahrhaften Quelle für Fachleute und viele nachrückende Studenten. So überrascht es nicht, dass er bald zum Professor ernannt wurde.

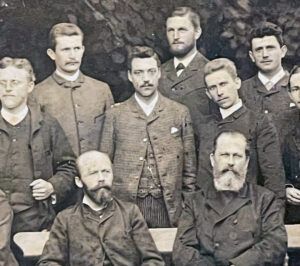

Hermann Müller-Thurgau (vorne links) im Kreise von Kollegen und Studenten in Geisenheim. (© H. Schwarzenbach)

Heimweh

Es mag für einen akribischen und nüchternen Forscher, der mittlerweile auch die Tochter eines hessischen Weinhändlers geehelicht hatte, überraschen, dass er dennoch Gefühle wie Heimweh kannte. Spätestens als die dritte Tochter geboren wurde, wuchs das Verlangen, auch zu Hause in der Schweiz etwas zu bewegen. Da kam das Angebot aus Wädenswil wie gerufen. Er könne Direktor der neu zu gründenden Versuchs- und Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau werden, schrieb man ihm. Und er hätte wohl lieber heute als morgen zugesagt, dennoch zierte er sich formell ein wenig, um einen möglichst guten Vertrag auszuhandeln. Da sein Ruf mittlerweile beachtlich war, gelang ihm das auch. So erreichte er gleich eine hohe Besoldungsstufe, verdiente ab 1902 die beachtliche Summe von Fr. 8000.– im Jahr (s. O+W 01/2025).

Der neue Name

1891 übersiedelte die Familie Müller nach Wädenswil und gemäss Robert Fritsche (Enkel von Müller-Thurgau und späterer Direktor der Eidg. Forschungsanstalt) war es der Geisenheimer Bürgermeister, der als erster eine offizielle Bescheinigung mit dem neuen Familiennamen Müller-Thurgau ausstellte. In der Folge verwendete aber nur der als «Herr Professor» Angesprochene diesen Doppelnamen, seine Ehefrau Berta liess sich weiterhin Müller-Biegen nennen.

Riesling x Sylvaner

Wie im Artikel von Jacqueline Achermann angedeutet wird, erstaunt es aus heutiger Sicht, dass dem akribischen Forscher ein Fehler unterlaufen war. Vermutungen dazu kursierten schon immer, doch erst in den 1990er-Jahren schufen Genanalysen Beweise: Anstatt der vermeintlichen Vatersorte Sylvaner wurde die Esstraube Madeleine Royale eingekreuzt. Diese ist auch für den charakteristischen Muskatton verantwortlich. Gemäss neueren Untersuchungen ist sie das Produkt von Pinot noir und Schiava Grossa (also Vernatsch). Tatsächlich war sie schon Ende des 19. Jahrhunderts bekannt und wurde gemäss Zuchtbuch auch in Geisenheim bereits verwendet. Wie es zur Verwechslung kam, ist unklar, doch aktuelle Forschungsanstrengungen zeigen, dass es möglicherweise beim Verpacken der 150 Stecklinge, die Müller-Thurgau mit in die Schweiz genommen hatte, zur Unachtsamkeit gekommen war. Fast sicher darf behauptet werden, dass bei den in Wädenswil durchgeführten Züchtungsversuchen dieser Umstand zutage trat. Sie wurden von Müller-Thurgaus erstem Mitarbeiter Heinrich Schellenberg geleitet (s. Artikel «Behind every great man …»). Der erfahrene Praktiker war Leiter der Sektion «Weinbau und Kellerwirtschaft» und dürfte bald durchschaut haben, dass er mit dem Ausgangsmaterial Riesling und Sylvaner das gewünschte Endprodukt – «die köstlichen Eigenschaften des Rieslings und die sichere und frühe Reifezeit des Silvaners» – nicht erreichen konnte (hierzu folgt in der O+W-Sondernummer 10/11 ein vertiefender Bericht von Historikerin Mariska Beirne). Es ist daher anzunehmen, dass er seinen Chef nicht blossstellen wollte, zumal das Resultat ja für sich sprach. So wurde die neue Züchtung weiterhin mit dem Namen Riesling x Sylvaner bezeichnet. Dass Müller-Thurgau davon nichts wusste (oder nichts wissen wollte), bestätigt die Tatsache, dass er in einem Brief vom 24. Dezember 1923 gegenüber dem Leiter der Bayerischen Hauptstelle für Rebenzüchtung recht deutlich unterstrich, dass es sich bei seiner Züchtung um Riesling x Sylvaner handle. Wörtlich schrieb er: «Ihnen wird von Interesse sein, dass der Riesling x Sylvaner (…) in Riesling- und Sylvaner-ähnliche Reben abspaltete (…), aber unter sich verschieden.» Damit versuchte er die aromatische Vielfalt zu erklären, die augenscheinlich schon längere Zeit Anlass zu kritischen Fragen gegeben hatte. Immerhin räumte der bereits 73-Jährige ein, dass er sich aufgrund der Herausforderungen, die er in Wädenswil antraf, nicht wie gewünscht den Rebzüchtungsversuchen widmen konnte. Bedauernd fügte er an: «Man sollte die Angelegenheit als Hauptaufgabe und nicht als Nebensache betreiben können.» Und etwas trotzig beendete er den Brief mit einem Postscriptum: «P.S.: Muskateller habe ich zu Kreuzungen nie verwendet.»